जीव का कभी मरण नहीं होता है, मात्र पर्याय बदलती रहती है। ऐसे जीव के भेद-प्रभेद एवं तीन प्रकार की आत्माओं का वर्णन इस अध्याय में हैं।

1. जीव किसे कहते हैं ?

जिसमें चेतना पाई जाती है, जो सुख-दुख का संवेदन करता है, वह जीव है अथवा जो व्यवहार से इन्द्रिय आदि दस प्राणों के द्वारा जीता था, जी रहा है एवं जिएगा, उसे जीव कहते हैं।

2. शुद्ध जीव किसे कहते हैं ?

आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी ने समयसार ग्रन्थ की 54 वीं गाथा में शुद्ध जीव का लक्षण इस प्रकार कहा है

अरसमरूवमगंध अव्वत्तं चेदणागुण मसद्दं।

जाण अलिंगग्गहण जीव मणिद्विट्ट संठाण।

अर्थ - शुद्ध जीव तो ऐसा है कि जिसमें न रस है, न रूप है, न गन्ध है और न इन्द्रियों के गोचर ही है। केवल चेतना गुण वाला है। शब्द रूप भी नहीं है। जिसका किसी भी चिह्न द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता और जिसका कोई निश्चित आकार भी नहीं है।

3. जीव के पर्यायवाची नाम कौन-कौन से हैं ?

जीव के पर्यायवाची नाम निम्न हैं

प्राणी - इन्द्रिय, बल, श्वासोच्छवास और आयु प्राण विद्यमान रहने से यह प्राणी कहलाता है।

आत्मा - नर - नारकादि पर्यायों में 'अतति' अर्थात् निरन्तर गमन करते रहने से आत्मा कहा जाता है।

जन्तु - बार-बार जन्म धारण करने से जन्तु कहलाता है।

पुरुष - पुरु अर्थात् अच्छे-अच्छे भोगों में शयन करने से अर्थात् प्रवृत्ति करने से पुरुष कहा जाता है।

पुमान् - अपनी आत्मा को पवित्र करने से पुमान् कहा जाता है।

अन्तरात्मा - ज्ञानावरणादि आठ कमाँ के अन्तर्वर्ती होने से अन्तरात्मा कहा जाता है।

ज्ञानी - ज्ञान गुण सहित होने से ज्ञानी कहा जाता है।

सत्व - अच्छे - बुरे कर्मों के फल से जो नाना योनियों में जन्मते और मरते हैं, वे सत्व हैं।

संकुट - अति सूक्ष्म देह मिलने से संकुचित होता है, इसलिए संकुट है।

असंकुट - सम्पूर्ण लोकाकाश को व्याप्त करता है, इसलिए असंकुट है।

क्षेत्रज्ञ - अपने स्वरूप को क्षेत्र कहते हैं, उस क्षेत्र को जानने से यह क्षेत्रज्ञ है।

विष्णु - प्राप्त हुए शरीर को व्याप्त करने से विष्णु है।

स्वयंभू - स्वतः ही उत्पन्न होने से स्वयंभू है।

शरीरी - संसार अवस्था में शरीर सहित होने से शरीरी है।

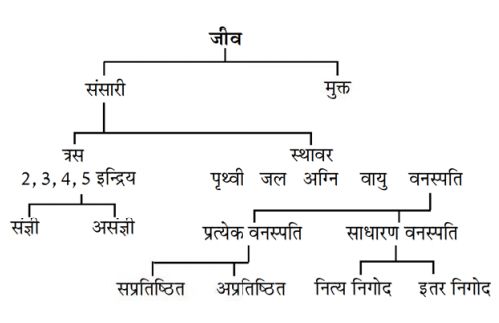

4. जीव के कितने भेद हैं ?

जीव के दो भेद हैं

- संसारी जीव - जो चार गति रूप संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, वे संसारी जीव हैं।

- मुक्त जीव - आठ कर्मों से रहित जीवों को मुक्त जीव कहते हैं।

5. संसारी जीव के कितने भेद हैं ?

संसारी जीव के दो भेद होते हैं

- त्रस - जिनके त्रस नाम कर्म का उदय है, वे त्रस जीव कहलाते हैं।

- स्थावर - जो अपनी रक्षा के लिए भाग-दौड़ न कर सकें। अथवा जिनका स्थावर नाम कर्म का उदय होता है, वे स्थावर कहलाते हैं।

6. त्रस जीव के कितने भेद हैं ?

त्रस जीव के चार भेद हैं - दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय एवं पाँच इन्द्रिय।

7. दो इन्द्रिय जीव किसे कहते हैं ?

जिसके स्पर्शन और रसना ये दो इन्द्रियाँ होती हैं, उसे दो इन्द्रिय जीव कहते हैं। जैसे - लट, केंचुआ, जोंक, सीप, कौडी, शंख आदि।

8. तीन इन्द्रिय जीव किसे कहते हैं ?

जिसके स्पर्शन, रसना और घ्राण ये तीन इन्द्रियाँ होती हैं, उसे तीन इन्द्रिय जीव कहते हैं। जैसे - चींटी,खटमल, बिच्छु, घुन, गिंजाई आदि।

9. चार इन्द्रिय जीव किसे कहते हैं ?

जिसके स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, ये चार इन्द्रियाँ होती हैं, उसे चार इन्द्रिय जीव कहते हैं। जैसे - भौंरा, मच्छर, टिड़ी, मधुमक्खी, मक्खी, बर्र्, ततैया आदि।

10. पाँच इन्द्रिय जीव किसे कहते हैं ?

जिसके स्पर्शन, रसना, घ्राण,चक्षु और कर्ण, ये पाँच इन्द्रियाँ होती हैं, उसे पाँच इन्द्रिय जीव कहते हैं। जैसे - मनुष्य, सर्प, हाथी, घोड़ा, तोता आदि।

11. पञ्चेन्द्रिय के कितने भेद हैं ?

पञ्चेन्द्रिय के दो भेद हैं

- संज्ञी पञ्चेन्द्रिय - जो जीव शिक्षा, उपदेश और आलाप को ग्रहण करता है।

- असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय - जो जीव शिक्षा, उपदेश और आलाप को ग्रहण नहीं करता है।

12. संज्ञी जीव कितनी गति में होते हैं ?

संज्ञी जीव चारों गतियों में होते हैं।

13. असंज्ञी जीव कौन-सी गति में होते हैं ?

असंज्ञी जीव मात्र तिर्यच्चगति में होते हैं। एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तो असंज्ञी ही होते हैं एवं पञ्चेन्द्रिय में कुछ तोता एवं कुछ सरीसृप आदि असंज्ञी होते हैं।

14. स्थावर जीव के कितने भेद हैं ?

स्थावर जीव के 5 भेद हैं

- पृथ्वीकायिक - पृथ्वी ही जिन जीवों का शरीर है, वे पृथ्वीकायिक हैं। जैसे - मिट्टी, रेत, कोयला, सोना, चाँदी, पत्थर, अभ्रक आदि।

- जलकायिक - जल ही जिन जीवों का शरीर है, उन्हें जलकायिक जीव कहते हैं। जैसे - जल, ओला, कुहरा, ओस आदि।

- अग्निकायिक - अग्नि ही जिन जीवों का शरीर है, उन्हें अग्निकायिक जीव कहते हैं। जैसे - ज्वाला, अंगार, दीपक की लो, कंडे की आग, वज़ाग्नि आदि।

- वायुकायिक - वायु ही जिन जीवों का शरीर है, उन्हें वायुकायिक जीव कहते हैं। जैसे - सामान्य पवन, घनवातवलय, तनुवातवलय आदि।

- वनस्पतिकायिक - वनस्पति ही जिन जीवों का शरीर है, वे वनस्पतिकायिक हैं। जैसे - पेड़ आदि।

15. वनस्पतिकायिक के कितने भेद हैं ?

वनस्पतिकायिक के दो भेद हैं।

- प्रत्येक वनस्पति - जिन वनस्पतिकायिक जीवों का शरीर प्रत्येक है अर्थात् एक शरीर का स्वामी एक ही जीव है , उन्हें प्रत्येक वनस्पति कायिक कहते हैं।

- साधारण वनस्पति - जिन वनस्पतिकायिक जीवों का शरीर साधारण है अर्थात् एक शरीर के स्वामी अनेक जीव हैं, उन्हें साधारण वनस्पति कायिक कहते हैं। इनको निगोदिया जीव भी कहते हैं।

16. प्रत्येक वनस्पतिकायिक के कितने भेद हैं ?

प्रत्येक वनस्पतिकायिक के दो भेद हैं -

- सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति - जिस एक शरीर में जीव के मुख्य रहने पर भी उसके आश्रय से अनेक निगोदिया जीव रहें, वह सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है।

- अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति - जिसके आश्रय से कोई भी निगोदिया जीव न हों, वह अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है।

17. सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति में क्या अंतर है ?

जिनके आश्रय से बादर निगोदिया जीव रहते हैं, वे सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति हैं और जहाँ एक शरीर में अनन्तानन्त जीव रहते हैं, उन्हें साधारण वनस्पति कहते हैं।

18. साधारण वनस्पति के कितने भेद हैं ?

साधारण वनस्पति के 2 भेद हैं

- नित्य निगोद - जिन्होंने अनादिकाल से आज तक निगोद के अलावा कोई पर्याय प्राप्त नहीं की है,वे नित्य निगोद हैं।

- इतरनिगोद - जो नित्य निगोद से निकल कर, अन्य पर्याय प्राप्त कर पुन: निगोद में आ गए हैं, वे इतर (अनित्य) निगोद हैं।

19. दूध जीव है कि अजीव ?

दूध अजीव है।

20. भव्य जीव किसे कहते हैं ?

जिसके सम्यग्दर्शन आदि भाव प्रकट होने की योग्यता है, वह भव्य है।

21. भव्य जीव कितने प्रकार के होते हैं ?

भव्य जीव तीन प्रकार के होते हैं- 1. आसन्न भव्य 2. दूर भव्य 3. अभव्य सम भव्य।

22. आसन्न भव्य किसे कहते हैं ?

जो जीव "केवली भगवान् का सुख सर्वसुखों में उत्कृष्ट है।" इस वचन का इसी समय विश्वास करते हैं, वे शिवश्री के भाजन आसन्न भव्य हैं।

23. दूर भव्य किसे कहते हैं ?

जो जीव "केवली भगवान् का सुख सर्वसुखों में उत्कृष्ट है।" इस वचन पर आगे जाकर विश्वास करेंगे, वे दूर भव्य हैं।

24. अभव्यसमभव्य (दूरानुदूर भव्य) किसे कहते हैं ?

दूरानुदूर भव्य को सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है, उनको भव्य इसलिए कहा गया है कि उनमें शक्ति रूप से तो संसार विनाश की संभावना है किन्तु उसकी व्यक्ति नहीं होती है। ये अनादिकाल से अनन्तकाल तक नित्य निगोद पर्याय में ही रहते हैं।

25. अभव्य किसे कहते हैं ?

- जिसके सम्यकदर्शन आदि भाव प्रकट होने की योग्यता नहीं है, उसे अभव्य कहते हैं।

- जो भविष्यत काल में स्वभाव - अनन्त चतुष्टयात्मक सहज ज्ञानादि गुणों रूप से परिणमन के योग्य नहीं हैं, वे अभव्य हैं।

नोट - जीवों के भेद के लिए तालिका देखिए।

26. पृथ्वीकायिकादि पाँच स्थावरों के कितने-कितने भेद हैं ?

पृथ्वीकायिकादि पाँच स्थावरों के चार-चार भेद हैं -

- सामान्यपृथ्वी, पृथ्वीजीव, पृथ्वीकायिक और पृथ्वीकाय।

- सामान्यजल, जलजीव, जलकायिक और जलकाय।

- सामान्यवायु, वायुजीव, वायुकायिक और वायुकाय।

- सामान्यअग्नि, अग्निजीव, अग्निकायिक और अग्निकाय।

- सामान्य वनस्पति, वनस्पति जीव, वनस्पतिकायिक और वनस्पतिकाय। (मूचा.टी., 5/8)

27. पृथ्वीकायिक में चार भेद कैसे बनेंगे ?

पृथ्वीकायिक में चार भेद इस प्रकार बनते हैं

- सामान्यपृथ्वी - यह सामान्य है, इसमें जीव नहीं है, जैसे - देवों की उपपाद शय्या।

- पृथ्वीजीव - विग्रहगति (कार्मण काययोग)में स्थित जीव है, जो पृथ्वी को अपनी काया बनाने जा रहा है।

- पृथ्वीकायिक - जिसने पृथ्वी में आकर जन्म धारण कर लिया है।

- पृथ्वीकाय - यह भी जीव रहित है। जिसमें से जीव चला गया, मात्र काया पड़ी है, वह पृथ्वीकाय है। जैसे - ईट, स्वर्ण के आभूषण आदि। (जीवकाण्ड मुख्तारी टीका, गाथा 182)

नोट - इसमें सामान्यपृथ्वी और पृथ्वीकाय तो अचेतन हैं एवं पृथ्वीजीव तथा पृथ्वीकायिक चेतन हैं।

28. जलकायिक के चार भेद कैसे बनेंगे ?

जलकायिक के 4 भेद इस प्रकार बनते हैं

- सामान्यजल - वर्षा का जल सामान्य जल है। जिसमें अन्तर्मुहूर्त तक जीव नहीं आता है। जिस प्रकार हाइड्रोजन, आक्सीजन के मेल से उत्पन्न H.O जलसामान्य है। इसमें भी अन्तर्मुहूर्त तक जीव नहीं आता है।

- जलजीव - जो जीव विग्रह गति (कार्मण काय योग) में है, जो जल को अपनी काया बनाने जा रहा है।

- जलकायिक - जिसने जल में आकर जन्म धारण कर लिया है।

- जलकाय - जिसमें से जीव चला गया, मात्र काया पड़ी है - जैसे प्रासुक उबला हुआ जल। इसी प्रकार अग्निकायिक, वायुकायिक एवं वनस्पतिकायिक में भी 4-4 भेद बनाना चाहिए।

29. निगोदिया जीव कहाँ-कहाँ नहीं होते हैं ?

पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, देव तथा नारकी के शरीर में, आहारक शरीर में, और केवली भगवान् (सयोग, अयोग केवली) के शरीर, इन आठ स्थानों में बादर निगोदिया जीव नहीं होते हैं। सूक्ष्म निगोदिया जीव पूरे लोक में भरे हुए हैं।

30. तीन प्रकार के जीव कौन-कौन से होते हैं, उदाहरण सहित बताइए ?

बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा की अपेक्षा जीव तीन प्रकार के होते हैं।

1.बहिरात्मा - जिसकी आत्मा मिथ्यात्व रूप परिणत हो, तीव्र कषाय से अच्छी तरह आविष्ट हो और जीव एवं शरीर को एक मानता हो, वह बहिरात्मा है।

विशेष - प्रथम गुणस्थान में स्थित जीव उत्कृष्ट बहिरात्मा है, दूसरे गुणस्थान वाले मध्यम बहिरात्मा हैं और तीसरे गुणस्थान वाले जघन्य बहिरात्मा हैं। (का.अ.टी., 193)

2.अन्तरात्म - जो जीव जिन वचन में कुशल है, जीव और शरीर के भेद को जानता है तथा जिसने अष्ट दुष्ट मदों को जीत लिया है, वह अन्तरात्मा है। विशेष - सातवें गुणस्थान से बारहवें गुणस्थान तक के जीव उत्तम अन्तरात्मा हैं, पाँचवें और छठवें गुणस्थान वाले जीव मध्यम अन्तरात्मा हैं तथा चतुर्थ गुणस्थान वाले जीव जघन्य अन्तरात्मा हैं। (का.अ., 195-197)

3.परमात्मा - केवलज्ञान के द्वारा सब पदार्थों को जान लेने वाले शरीर सहित अरिहंत और सर्वोत्तम सुख को प्राप्त कर लेने वाले ज्ञानमय शरीर वाले सिद्ध परमात्मा हैं।

उदाहरण निम्न प्रकार से है:-

बहिरात्मा | अन्तरात्म | परमात्मा |

1. वृक्ष के शरीर की आत्मा | लौकान्तिक देव | सीमधर स्वामी |

2. द्वीन्द्रिय के शरीर की आत्मा | सौधर्मेन्द्र | महावीर स्वामी |

3. चींटी | सर्वार्थसिद्धि के देव | हनुमान (कैवल्य अवस्था में) |

4. मिथ्यादृष्टि नारकी की आत्मा | शची | रामचन्द्रजी (कैवल्य अवस्था में) |

31. बहिरात्मा अन्तरात्मा के उदाहरण बताइए ?

बहिरात्मा | अन्तरात्मा |

1. म्यान में तलवार है इसीलिए म्यान को ही तलवार मानता है इसी प्रकार बहिरात्मा मनुष्य शरीर में आत्मा है अत: शरीर को ही आत्मा मानता है। | 1. म्यान में तलवार है यह सत्य है पर म्यान, म्यान है।तलवार, तलवार है। मनुष्य शरीर में आत्मा है, पर आत्मा, आत्मा है। शरीर, शरीर है ऐसा मानता है। |

2. छिलका के अंदर मूंगफली है लेकिन छिलके को ही मूंगफली मान लेना। | 2 छिलके में मूंगफली दाना है। ये सत्य है। पर दाना, दाना है। छिलका, छिलका है। |

3. वायर अलग है, करेन्ट अलग है पर वायर को ही करेन्ट मानना। | 3 वायर को वायर और करेन्ट को करेन्ट मानना। |

4. टोंटी के माध्यम से पानी आता है। टोंटी से नहीं। टोंटी से पानी आता। ऐसा मानना | 4 पानी तो टंकी में है। टोंटी के माध्यम से आता है।टोंटी अलग है। पानी अलग है। |

5. ऐसा मानना नरेटी के अन्दर भेला (नारियल) है, किन्तु नरेटी को ही भेला मान लेना | 5 नरेटी में भेला है ये सत्य है,पर भेला, भेला है। नरेटी नरेटी है। |

6.पेन के अन्दर स्याही है, किन्तु पेन को ही स्याही मान लेना। | 6 पेन में स्याही है ये सत्य है, पर पेन, पेन है, स्याही स्याही है। |

32. अध्यात्म में उपयोग कितने प्रकार के होते हैं ?

अध्यात्म में उपयोग तीन प्रकार के होते हैं। 1. अशुभोपयोग 2. शुभोपयोग 3. शुद्धोपयोग

- अशुभोपयोग - जिसका उपयोग विषय-कषाय में मग्न है, कुश्रुति, कुविचार और कुसंगति में लगा हुआ है, उग्र है तथा उन्मार्ग में लगा हुआ है, उसके अशुभोपयोग है। (प्रसा,2/66)

- शुभोपयोग - देव-शास्त्र-गुरु की पूजा में तथा दान में एवं सुशीलों में और उपवासादिक में लीन आत्मा शुभोपयोगात्मक है। (प्रसा,69) जो अरिहंतों को जानता है, सिद्धों तथा अनगारों की श्रद्धा करता है अर्थात् पञ्च परमेठियों में अनुरत है और जीवों के प्रति अनुकम्पा युक्त है, उसके शुभोपयोग है। (प्रसा, 157)

- शुद्धोपयोग - जीवन-मरण आदि में समता भाव रखना ही है लक्षण जिसका ऐसा परम उपेक्षा संयत शुद्धोपयोग है अथवा शुभ-अशुभ से ऊपर उठकर केवल अन्तरात्मा का आश्रय लेना शुद्धोपयोग है।

33. शुद्धोपयोगी कौन हैं ?

सुविदिदपदत्थसुतो संजमतवसंजदो विगदरागो।

समणो समसुहदुक्खो भणिदो सुद्धोवओगो ति॥ 14 ॥

अर्थ - जिन्होंने पदार्थों को और सूत्रों को भली-भाँति जान लिया है, जो संयम और तपयुक्त हैं, जो वीतराग अर्थात् राग रहित हैं और जिन्हें सुख-दुख समान हैं, ऐसे श्रमण को शुद्धोपयोगी कहा गया है। (प्रसा, 14)

34. शुद्धोपयोग के अपर नाम कौन-कौन से हैं ?

उत्सर्गमार्ग, निश्चय मार्ग, सर्वपरित्याग, परमोपेक्षा संयम, वीतराग चारित्र और शुद्धोपयोग ये सब पर्यायवाची नाम हैं।

35. कौन से उपयोग का क्या फल है ?

अशुभोपयोग से पाप का सञ्चय होता है, शुभोपयोग से पुण्य का सञ्चय होता है और शुद्धोपयोग से उन दोनों का सञ्चय नहीं होता है। (प्र.सा. 156)

36. कौन-सा उपयोग किन-किन गुणस्थानों में होता है ?

प्रथम गुणस्थान से तृतीय गुणस्थान तक घटता हुआ अशुभोपयोग रहता है, चतुर्थ गुणस्थान से छठवें गुणस्थान तक बढ़ता हुआ शुभोपयोग रहता है तथा सप्तम गुणस्थान से बारहवें गुणस्थान तक बढ़ता शुद्धोपयोग रहता है। तेरहवें एवं चौदहवें गुणस्थान में शुद्धोपयोग का फल रहता है। (प्रसा.टी., 9)

0 Comments